突然ですが・・・。

「食う」「寝る」「遊ぶ」と聞いて

何を思い出すでしょうか。

私の世代で言うと

あのシンガーソングライター

井上陽水さんが印象的な

日産自動車のCMでしょうか。

このCMのキャッチコピー

「くうねるあそぶ」

コピーライター糸井重里さんの

センスあふれる言葉。

30年以上経過した今でも

色あせません。

この「食う」「寝る」「遊ぶ」!

実は、健康づくりに必要な3つの要素を

非常によく表現しています。

そこで今回は、

この健康づくりの3つの要素について

少しだけご紹介したいと思います。

- 「食う」「寝る」「遊ぶ」という言葉に興味を持った人。

- 健康づくりの3つ要素を知りたい人。

- 健康になりたいけど、何をしたらいいかわからない人。

1.「遊ぶ」

まずは、「遊ぶ」からいってみましょう。

「遊ぶ」というと

色々な遊びを想像されるかと思います。

しかし、こと健康づくりにおける

「遊ぶ」とは

身体(からだ)を動かすこと!

いわゆる「身体の活動」を伴った遊びを

イメージしていただくと良いかと思います。

WHO(世界保健機関)は、

2018年に

『身体活動に関する世界行動計画

2018-2030』

を発表しました。

身体活動に関する世界行動計画2018-2030メインレポート

この行動計画において

定期的な「身体活動」の効果を

次のように提示しています。

- 病気の予防や管理に貢献する。

- うつや不安の症状を軽減する。

- 認知症の発症を遅らせる。

- 思考力、学習力を高める。

- 総合的な幸福感を高める。

さらに、「座りっぱなし」で

身体活動を行わないことによる

病気へのリスクについても示し、

『少しの身体活動でも

何もしないよりは良い。

多い方がより良い。』

と提言しています。

また、具体的な「身体の活動」として、

以下のようなものを挙げています。

- 移動手段(ウォーキング・サイクリングなど)

- スポーツ

- レクリエーション活動(ダンス、ヨガ、太極拳など)

- 仕事(荷物を持ち上げる、運ぶ、その他の活動を伴うもの)

- 家事(掃除、物を運ぶ、お世話など)

- 日常の生活における活動

- 遊び(身体の活動を伴うもの)

ここで注目していただきたいのは、

健康のための身体活動が

なにもスポーツや筋トレのような

特別な運動のみではない

ということです。

「日常生活における(身の回りの)活動」

「家事」や「仕事」

そして「遊び」など、

日頃の「身体の活動」自体が

既に健康づくりに繋がっているのです。

つまり、健康のための身体活動は、

場所を選ばず

いつでも

どこでも

誰にでも

行うことが出来るのです。

「思ったよりやれそう」

と感じませんでしたか?

ほんの少しでもいいので、

身体を動かす機会

『遊び!』

を設けてみてはいかがでしょうか。

そして、今より少しだけ

座る機会を減らし

活動する機会を増やしてみませんか。

2.「食う」

次は「食う」です。

「食う」とは、

言わずと知れた「食事!」

「栄養」についてです。

健康づくりに必要な「身体の活動」。

しかし、身体を動かすためには、

エネルギーが必要になります。

車を動かすために

ガソリンや電気などの燃料が

必要であることと同様に、

人で言えば

その燃料(エネルギー)が「食事」。

そして、その食事から得られる

「栄養」です。

また、バランスの取れた食事は

身体活動のエネルギーとしてだけでなく

健康づくりに非常に良い影響を与えます。

厚生労働省は、「栄養・食生活」について

次のように示しています。

栄養・食生活は、

引用:厚生労働省ホームページ「栄養・食生活」

『生命を維持し、子供たちが健やかに成長し、また人々が健康で幸福な生活を送るために欠くことのできない営みである。』

つまり、「栄養・食生活」は

「身体的」な側面にとどまらず

「精神的」「文化的」「社会的」など

人々の『生活の質(QOL)』に

深い関りがあるということです。

では、どのような「栄養・食生活」を

実践すればよいのでしょうか。

厚生労働省と農林水産省は、

一般の方向けに、

「何を」「どれだけ」食べたら良いか

を簡単に表した

『食事バランスガイド』

を作成しています。

これは、主食、主菜、副菜などを

1日のどれだけ食べたら良いか

の目安を表したもので、

イラストを用いて

分かりやすく説明しています。

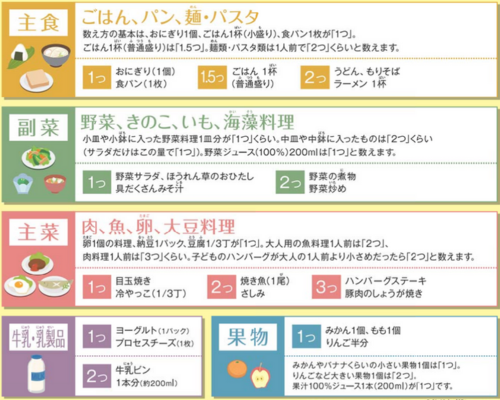

その特徴は、

以下の図のように

グループごとに「1つ」「2つ」と

料理を『つ』で数え、

見た目の量と

主に使われている食材で

適量を判断できる

ようにしたことです。

出典:農林水産省「食事バランスガイド」

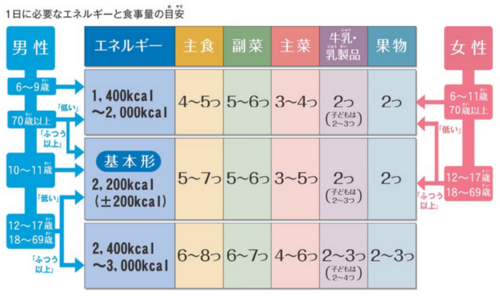

また、1日に必要な食事量を

「性別」「年齢」「活動量」によって

以下の図を用いて示しています。

出典:農林水産省「食事バランスガイド」

このようなフードガイドは、

日本のみでなく

世界各国で独自に作成され

活用されています。

世界的にも

「栄養・食生活」が重要視

されていることが

ご理解いただけると思います。

健康づくりのための『食う』。

身体活動としての「遊び」とともに、

実践してみてはいかがでしょうか。

3.「寝る」

最後に「寝る!」

これは、休養のための「睡眠」

を表現しています。

健康づくりに必要な「身体の活動」。

しかし、健康に良いからと言って

身体を動かし続ければよい

というわけではありません。

「身体活動」のやりすぎは、

健康を阻害する要因にも

なりかねません。

そこで必要となるのが

休養のための「睡眠」です。

今や知らない人はいない

と言っても過言ではない

二刀流メジャーリーガー

大谷 翔平選手!

今年の春におこなわれた

WBC!

(ワールド・ベースボール・クラシック)

日本は見事に優勝し

全世界に感動を与えました。

その日本チームの一員となった

ヌートバー選手!

二人はWBC終了後

メージャーリーグの試合で再開。

その数日前、ヌートバー選手が

大谷選手を食事に誘ったそうです。

すると、大谷選手から

「寝ている」

とメッセージが返ってきて

断られたとか。

大谷選手が休養のための「睡眠」を

重要視していることは有名であり、

その時間の確保のために

いつ寝るか計画を練るほど

とのことです。

超一流のアスリートも

休養のための「睡眠」を

大切にしているのです。

また、「睡眠」の効果は

身体の活動における疲労をとるため

だけに止まりません。

- うつ病などの「心の病気」の予防。

- 生活習慣病などの「身体の病気」の予防。

- ヒューマンエラーによる「産業事故」や「交通事故」などの防止。

- 子供の成長、注意や集中力の向上、肥満予防。

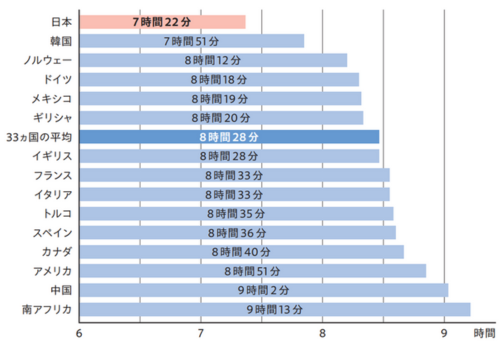

しかし、日本人の睡眠時間は、

世界各国と比較すると

非常に少ないのが現状です。

経済協力開発機構(OECD)が

33か国を対象に行った調査において、

日本人の1日の睡眠時間は

7時間22分

と最低であることが

報告されました。

出典:厚生労働省作成「解説書 良い眠りは良い眠りから 知っているようで知らない睡眠のこと」

このような状況を受け、

国も対策に乗り出しています。

厚生労働省は、

を策定し、

良い睡眠週間を身につける手立てと

推奨事項をまとめています。

「健康づくりのための睡眠ガイドリーフレット」

また、

人の生涯にわたるライフステージを

「高齢者」「成人」「こども」に分け

『Good Sleep ガイド』

を作成し、

良質な睡眠をとるための参考となる情報を、

一般の方にもわかりやすくまとめています。

※「高齢者」「成人」「子供」の

各「Good Sleep ガイド」はこちら↓↓↓

https://www.mhlw.go.jp/content/001288007.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001288005.pdf

https://www.mhlw.go.jp/content/001288006.pdf

このように、国を挙げて

「睡眠」の重要性を

伝えようとしているのです。

健康のための「寝る」!

「遊ぶ」「食う」とともに

少しだけ目を向けて

実践してみてはいかがでしょうか。

4.おわりに

今回は、健康のための3つの要素

「食う」「寝る」「遊ぶ」について

ご紹介しました。

健康づくりのためには、

「運動」「栄養」「睡眠」

の3つの要素

が重要だと言われています。

国も、日本人の健康づくりのために

あれやこれやと対策を練っています。

しかし、国民全体へ浸透し

実践に繋げるには

まだまだ時間がかかりそうです。

人々に浸透し

行動に移していただくためにも、

ちょっとしたキャッチーな言葉

が必要なのかもしれません。

それが、今回のテーマでもある

「食う」「寝る」「遊ぶ」です。

30年以上経過しても色あせない。

そんなキャッチーで

ファッショナブルな言葉が、

若い世代からご高齢の方まで

ふと印象に残り

興味を持ってもらう第一歩

になるかもしれません。

今回の記事では、

具体的な方法まで

記述することはできませんでしたが

機会があれば

ぜひ3つの要素の1つでもよいので

実践してみてください。

そして、みんなで

『健康(元気)』になりましょう。

最後まで読んでいただき

ありがとうございました。

-120x68.png)